从云冈出发——记宿白先生(作者:李力)

2008年7月的一天,我到北大蓝旗营小区宿白先生家探访,当先生听说我要去新疆开会并看石窟时,立刻高兴地指点说,要先看库车一带的古龟兹石窟,那是新疆石窟的精华所在,也是佛教艺术进入中土后的最早遗存。怕我不明白方位,他拿起我的小本子,亲笔在上面画了库车几处石窟的位置。接着又起身到书房,一连给我找了三本大书,包括《克孜尔石窟内容总录》、《库木吐拉石窟内容总录》和《森木塞姆石窟内容总录》,嘱咐说:“要带着书进洞子,要仔细看。”我无言以对,点头之间泪水已涌了出来。先生今年86岁,身体还算健朗,但一般已不出京门,可我知道他老人家心里还想着各地的石窟寺,那些他曾经留下汗水和足迹的地方。

一

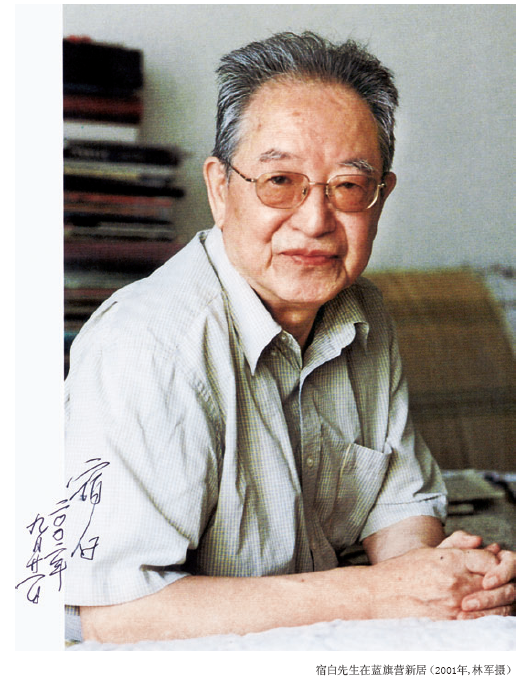

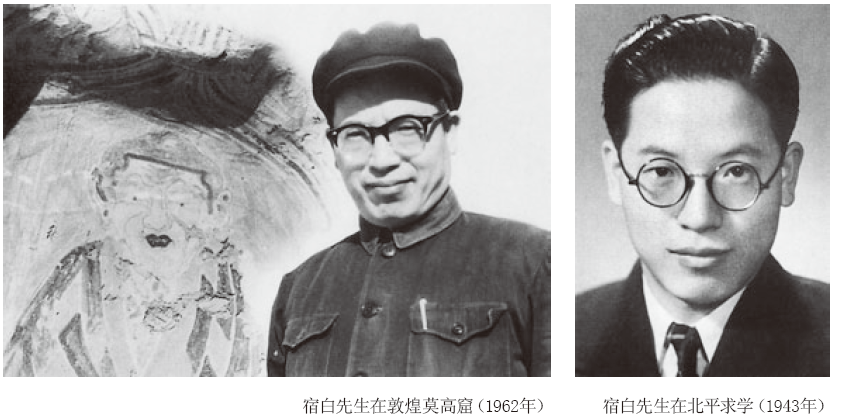

宿白先生是中国石窟寺考古学的主要开创者和奠基人,他1944年毕业于北京大学史学系,1948年在北京大学文科研究所读研究生并任职于该研究所,1952年起任教于北大历史系考古教研室。半个多世纪以来,他在执中国考古学教学和科研之牛耳的北京大学讲坛上辛勤耕耘,在中国历史时期考古学和石窟寺考古学方面做出重要贡献,以杰出的教学成就和研究成果享誉国际国内,培养了无数国内外优秀学生。先生的名字因此也极具号召和影响力,特别是他的研究生们,无不以宿白先生的“入室弟子”而自豪,而国内研究佛教石窟寺的著名学者,几乎都出自先生门下。

先生与石窟寺考古结缘,最早可以追溯到20世纪40年代初的1942年,还是北大学生的宿白和一个同学,利用假期去了一趟距北京不远的山西大同,云冈石窟近20米高的北魏石雕大佛给他留下了很是震撼的印象。后来先生研究中国石窟寺,也正是从云冈开始的。

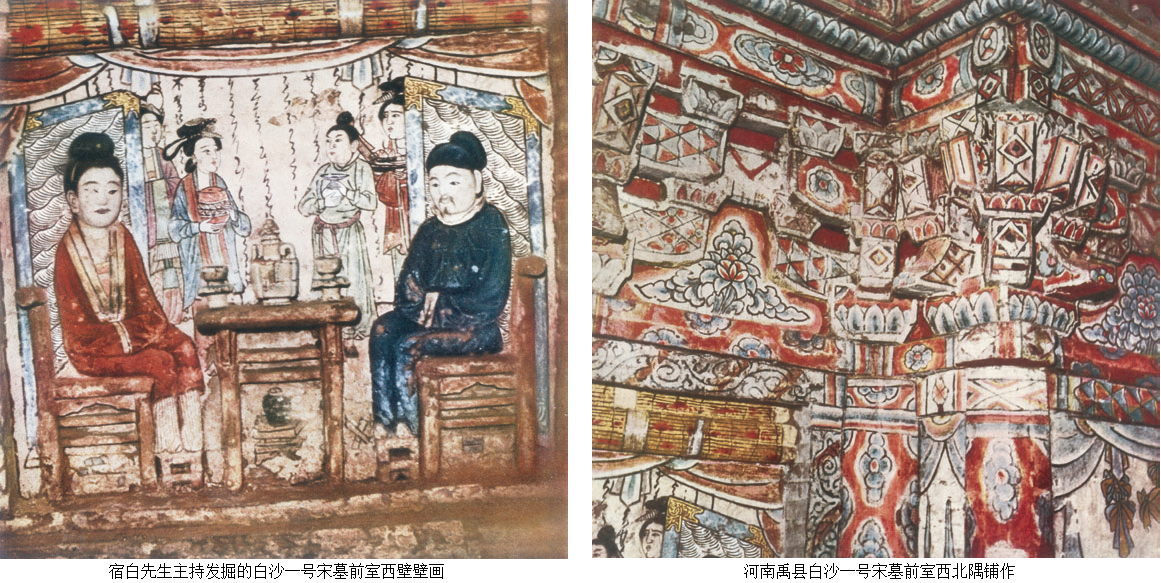

1947年,先生在参加整理北京大学图书馆善本书籍时,偶于缪荃孙抄自《永乐大典》天字韵《顺天府志》条所引《析津志》文内,发现一篇元代人熊自得抄录的2100余字《大金西京武州山重修大石窟寺碑》碑文(以下简称《金碑》),文中记录了大同云冈石窟(原名武州山石窟)在历史上的重修情况,而这是云冈石窟研究史上从不为人知的文献资料。1951年,先生完成《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉校注》之初稿(以下简称《校注》),这是先生将古代文献引入石窟寺研究,取得突破性成果的重要标志。

先生在《校注》中指出,(碑文)“记述详细,征引宏博。所述自唐迄金一段云冈的兴修、设置,正好弥补了云冈历史的空白页,而引用现已佚亡的北魏铭刻和文献记录考订云冈石窟的时代,也正给今天研究云冈各个石窟开凿先后的问题提供了绝好的参考材料。”《校注》肯定了碑文的重要史料价值。通过对碑文提供的新资料,主要是所述云冈十寺等内容的研究,结合当时国内外已对云冈石窟所做的考古调查、清理和挖掘,排列出云冈第二阶段洞窟开凿的先后次序以及第三阶段终止的年代。

此文经先生长达五年的修订,于1956年第1期《北京大学学报·人文科学》发表,引起国内外特别是日本中国石窟研究者的注意。原来,自20世纪初年起,日本学者就开始了对云冈石窟的考察和研究。到20世纪30年代以前,已有包括伊东忠太、大村西崖、关野贞、常盘大定和小野玄妙等在内的十多位日本学者发表了关于云冈石窟的研究文章,出版了有关图录。30年代以后,特别是抗日战争期间,日本京都大学水野清一、长广敏雄在1938—1945年,对云冈石窟进行了连续八年的全面调查、记录和实测,还对部分窟前遗址作了小规模的发掘。1951―1956年,水野清一、长广敏雄以京都大学人文科学研究所研究报告的形式,陆续出版了十六卷三十二册大型《云冈石窟—公元五世纪中国北部佛教石窟寺院的考古学调查报告》。这套书卷帙浩大,代表了当时日本学者研究云冈石窟的最高水平。宿白先生《校注》一文发表时,作者(先生当时尚不到三十五岁)和文章所披露的《金碑》资料都是日本学者不知道的。但是,他们不太相信这份文献,可能也不屑与一位名不见经传的年轻人理论—直到1978年,先生又发表《云冈石窟分期试论》(《考古学报》1978年1期)。

如果《校注》的发表是风乍起,则《试论》的发表无疑于投石击水,先生一系列新的研究结论终于使日本学者感到了压力,并做出回应。1980到1981年,长广敏雄先后在日本《东方学》第60辑发表《驳宿白氏的云冈分期论》,在《佛教艺术》第134号发表《云冈石窟之谜》,对先生的研究予以极不客气的反驳,甚至公开质疑《析津志》所载《金碑》及其碑文的真实性。

1982年,先生发表《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉的发现与研究—与日本长广敏雄教授讨论有关云冈石窟的某些问题》(《北京大学学报·哲学社会科学版》,1982年2期),答复了长广敏雄的质疑,论证了《金碑》的可靠性和熊自得录文的无窜补。1989年,先生在日本平凡社和中国文物出版社合作出版的大型十七卷本《中国石窟》之《云冈石窟(一)》(日文版)发表《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》,进一步阐述了自己的观点。

1990年,长广敏雄于《中国石窟》之《云冈石窟(二)》(日文版)中著《云冈石窟第9、10双窟的特征》,在该文中末段的最末一个“注”中,终于承认:“从文献学角度出发,宿白教授的推论当无误,因而分期论也是符合逻辑的。作为‘宿白说’,我现在承认这种分期论。”虽然有些扭捏,却是部分同意了先生的观点。这在日本学者,已属不易。

对于这场长达30余年的笔墨官司,尤其是在这场争论中所反映出来的中国历史考古学应该如何对待举世闻名的、极其丰富的中国历史文献的问题,中国考古学会理事长徐苹芳先生在1998年第2期《文物》发表的《中国石窟寺考古学的创建历程—读宿白先生〈中国石窟寺研究〉》一文中作了精辟的论述和总结。这是先生学术生涯中得益于古文献并将其成功运用于考古学研究的最精彩的一笔。

二

石窟寺,就是古代佛教徒在河畔山崖间开凿的佛教寺庙,它们往往集建筑、雕塑、绘画于一体,是佛教文化的重要遗存。中国石窟寺数量众多,时代延续性强,分布地域广泛,具有极高的历史价值和艺术价值。

中国石窟寺的研究大体可以分为两个阶段:20世纪50年代以前为一个阶段,50年代以后为另一个阶段。这两个阶段的本质区别在于是否以现代科学的考古学方法,对石窟寺遗迹进行调查记录和学术研究。20世纪50年代以前,不论外国人还是中国人,基本上都是从美术史的角度来研究中国石窟寺的,一般只是拍照、测绘现状和临摹壁画。但石窟寺这类历史遗迹,在不同历史时期是有变化的,考古学就是研究和揭示这些历史遗迹变化的学科。因此,石窟寺是否应该纳入考古学的范畴,即是否要用考古学的方法进行石窟寺研究,就成为现代石窟寺研究是否科学的唯一标志。

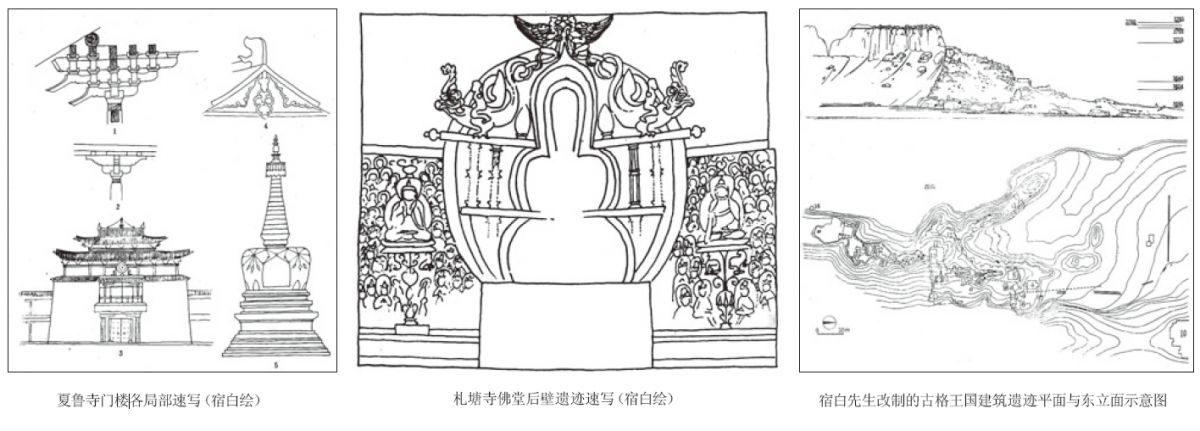

宿白先生早在20世纪50年代起,就开始探索和考虑这个既重要而又全新的课题。因为考古学最基本的方法就是层位学(地层学)和类型学方法,但是石窟寺属历史时期的遗迹,毕竟与史前各类遗址不同,如何用考古学的方法来清理、记录和研究石窟寺遗迹,还是一个需要重新探索的问题。1950年,宿白先生参加雁北文物考察团,曾到大同云冈考察,后来,在主持全国考古人员训练班和北大历史系考古专业实习时,几乎每年都到云冈。1951年先生与清华大学建筑系赵正之先生勘察了敦煌莫高窟。1957年宿先生带领北大考古专业学生到河北响堂山石窟实习,作了考古调查和勘测。1961-1962年,宿先生带学生在敦煌实习,完全按照考古学的方法,选择典型石窟进行实测、记录,并举办了实习成果展览。特别是敦煌实习期间,先生在敦煌文物研究所作了七次学术专题讲演,史称《敦煌七讲》。这是宿先生以敦煌为例,对中国石窟寺考古学比较全面的论述,七讲题目是:1.敦煌两千年,2.石窟寺考古学简介,3.石窟寺研究的业务基础知识,4.有关敦煌石窟的几个问题,5.敦煌研究简介,6.石窟记录与排年,7.佛像的实测与《造像量度经》。这七讲被认为是先生建立中国石窟寺考古学体系的开篇之讲。

这个体系主要包括四个研究程序:一、考古学的清理和记录,二、洞窟、造像、壁画的类型组合与题材的研究,三、分区分期的研究,四、关于社会历史、佛教史和艺术史的综合研究。如以第一个程序、即考古学的清理和记录为例,这绝不是一般的调查记录,而相当于考古学的发掘记录,它要达到一旦石窟寺全部毁废后,能根据记录恢复石窟之原貌,这个标准是相当严格的。所以,宿先生提出要对石窟测绘连续的平、立、剖面图、石窟内各壁立面和壁画实测图、窟顶实测仰视图、窟前木结构和遗址图、佛像实测和等高实测图等;对佛教造像的记录,要包括正视、左右侧视、后视和俯视图的测绘;强调考古学的壁画临摹要求绝对忠于现状,即使残毁状况,艺术性的壁画临摹已渗入了临摹者的艺术加工,属于艺术的再创作,但不符合考古学的原则;拍摄照片和录像就尤其重要,是记录石窟现状最可靠的技术手段,等等。

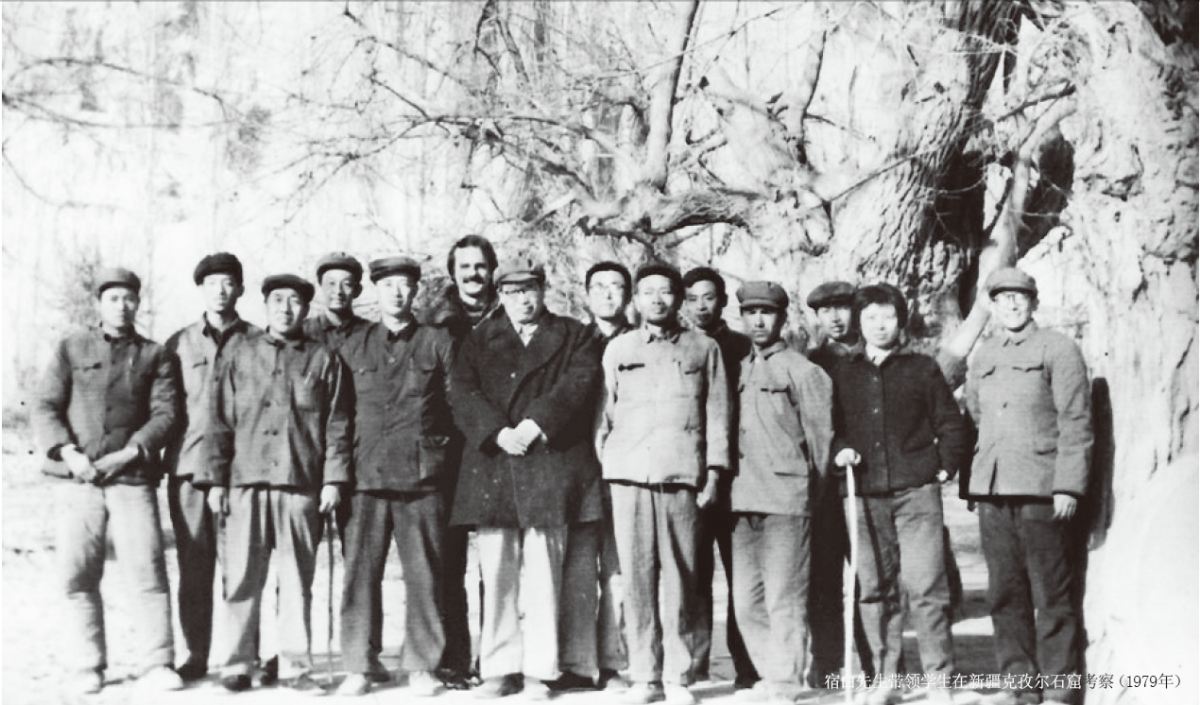

1979年,先生带学生在新疆克孜尔石窟考察二个月,期间为石窟保管所业务人员讲授如何以考古学方法记录石窟寺,并亲自参加绘图和记录工作。当时的克孜尔文物保管所所长后来回忆说:“先生除经常到清理现场(指窟前遗址的清理现场)指导外,又于11月2日晚专门给大家讲了怎样记录的问题……除讲授一些记录方法和注意事项外,还一再强调,要使劲看,看明白了再记录。在勾线图时,先生叮嘱大家要认真,不能有任何遗漏,哪怕是菱格图案内的一朵小白花,都要如实地勾画出来以使画面准确、完整。”

先生尤其主张研究者应自己动手画线图,说只有自己画图的过程中才能真正发现问题。虽然学术上有不同意见,但他非常肯定日本京都大学水野清一、长广敏雄所编十六卷本《云冈石窟》报告的科学记录,几次说到:“水野和长广都是自己画的底图。”他认为,如果我们自己的工作不到位,编写的报告还比不上五十年前的日本人,那就不如先不出版。

三

宿白先生勤奋著述,研究成就斐然,但对出书却一直态度谨慎。他多次说“过去古人哪有活着出文集的,只有死后才出”,“文章哪有不改的,活着就要不断修改,死了才出书,这就是盖棺论定的本意”“, 不要急着发表,急着出书,白纸黑字,说错了,就是死了也得记在你名下,也得你自己扛着。”先生的习惯是文章写完了放进抽屉里,隔些时候拿出来再看,再改,再放回去。就是送到编辑部,到了印刷厂,只要有问题,有新发现新体会,仍要照改不误。我做编辑对此深有感触。先生的稿子常常改到三校样、核红样,还是有得改。经常是新刊物刚送到北大,先生的勘误表就拿回来了,一字一字地纠错漏。

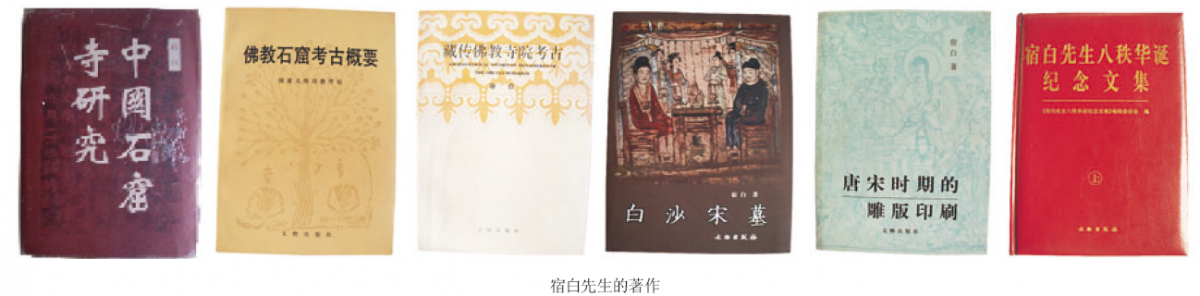

先生的第一部研究专著—《中国石窟寺研究》,迟至1996年才正式出版。其实,20世纪80年代末到90年代初,学术著作的出版,特别是有些名气的学者出书已不是太困难的事。先生的好几位学生就都早于先生出版了学术专著,有的还出了不止一本。先生之所以在从事研究教学近半个世纪后才出版第一部个人专著,除了文革等因素外,主要是对专著的出版极为审慎—他精选了过去发表的23篇有关中国石窟寺研究的论文,对每一篇都作了仔细的校订。根据新发现的资料,对多数文章做了部分补充和改写,并将这些改动(包括增、删了哪几处文字,补了哪几张图)都一一记录在每篇文章的后面。

《中国石窟寺研究》代表着先生在创立中国石窟寺考古学方面的杰出理论建树,“它记录了中国历史考古学的一个分支—中国石窟寺考古学的全部创建历程,是当代中国考古学研究中的一项丰硕学术成果,也是近年中国考古学的重要著作”(前引徐苹芳文)。该书出版后学术声望很高,获首届国家社会科学基金项目优秀成果一等奖(且为获奖作品中唯一的个人专著)、北京市第五届哲学社会科学优秀成果特等奖以及美国史密森学院和日本京都大都会远东艺术中心联合设立并颁发的“岛田著作奖”。

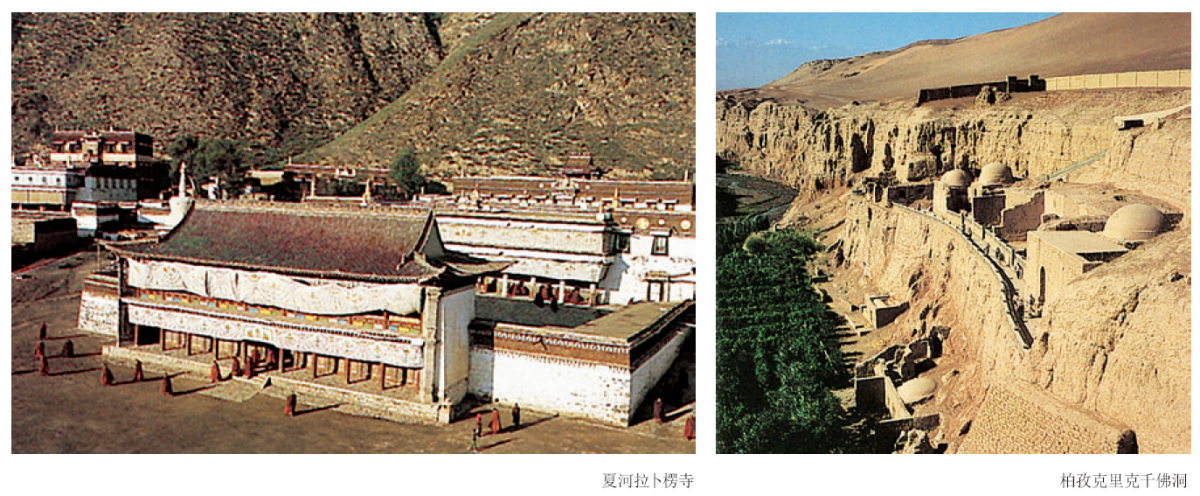

接着,先生的另外两部学术著作《藏传佛教寺院考古》(文物出版社,1996年)和《唐宋时期的雕版印刷》(文物出版社,1999)也相继出版。其中《唐宋时期的雕版印刷》获第五届国家图书奖和第三届全国古籍整理图书一等奖,《藏传佛教寺院考古》获北京市第六届哲学社会科学优秀成果一等奖。然而,先生还有许多方面如古代城市、墓葬、建筑、壁画、工艺、陶瓷等学术文章散见于各杂志,据统计近七十万字。另有《敦煌七讲》、《三国两晋南北朝考古》、《隋唐考古》、《中西文化交流考古》、《中

国佛教考古》、《古代建筑》、《汉文佛籍目录》、张彦远《历代名画记》等多部专题讲义,均未出版。其中有的讲义曾在学生中辗转手抄或复印流传。我们曾与先生讨论结集和出版之事,先生说,我还要一篇一篇校订,修改,要有时间,哪能原封不动地拿出去。

这就是宿白先生,一位视学术为第一生命,至今仍在笔耕不辍的北大老人。